小园历 | 白露童诗会·转啊转的秋风

浏览数量:1 作者:南京市栖霞区马群幼儿园 发布时间: 2025-09-25 来源:本站

白露至,秋意始浓。晨光初透时,相较于酷暑的风,已然有一丝凉津津的意味。孩子们的小脚踏过雨后湿软的泥土,发出细碎的声响,惊起三俩蚂蚱,跳入更深的草丛中去。

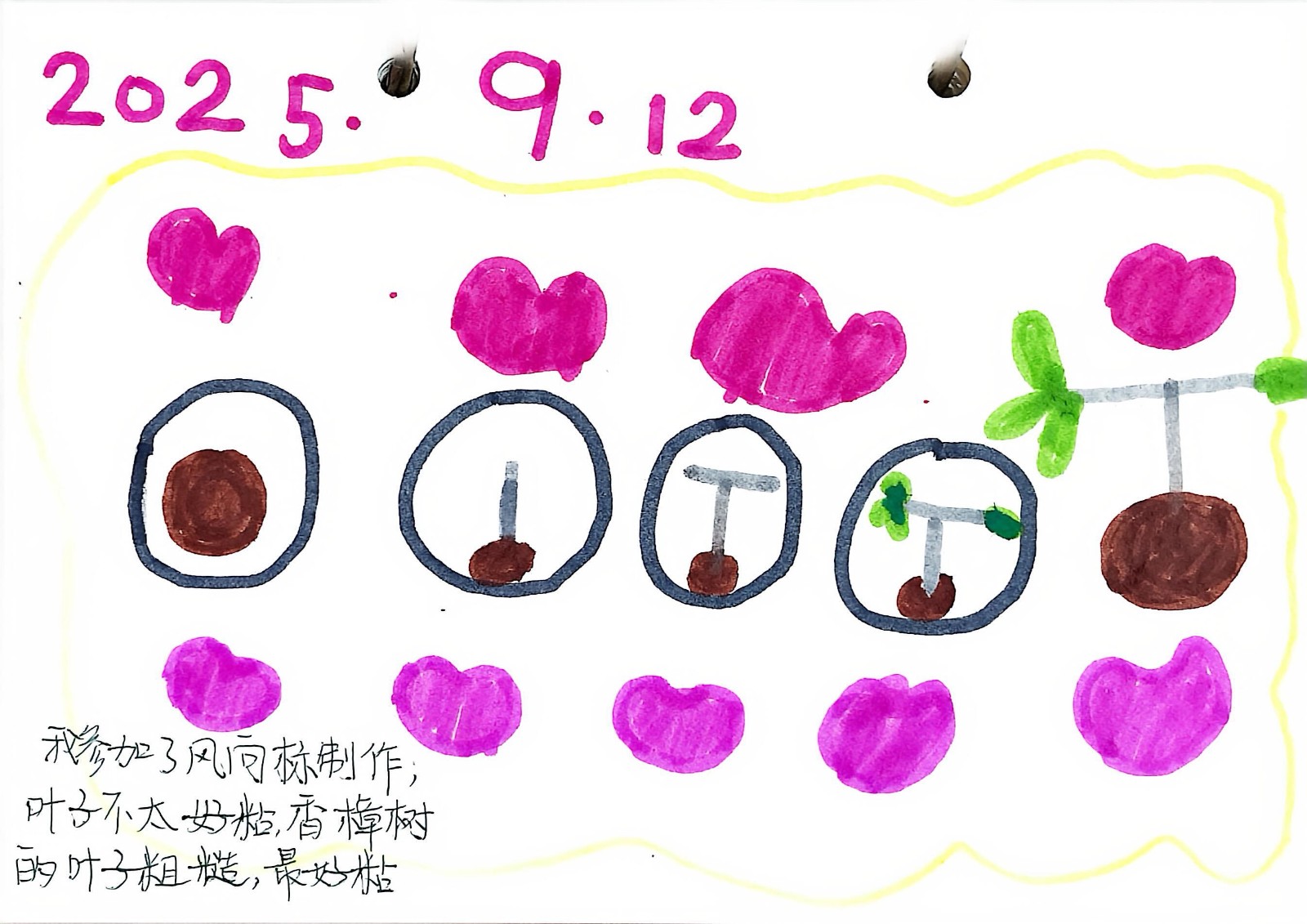

风啊,悠悠地吹,孩子们与风游戏,发现风儿真调皮,一会儿从这吹,一会儿往那儿吹,它到底要去哪?那就制作一个风向标吧。

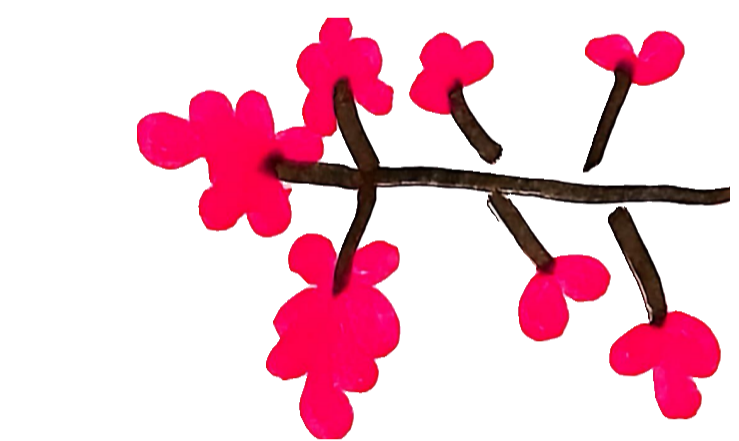

我们秉承取之自然,还之自然的理念,他们四散园中,寻那落下的香樟叶、细树枝、三角梅的叶子。有的拎着篮子,有的则用裙角盛放,还有的把树叶捧在掌心比对着叶脉的走向。

童言童语

早上妈妈骑车带我,风在身上是凉飕飕的感觉。

——博涵(5岁9个月)

一场秋雨一场凉,是阿婆告诉我的。

——阳阳(5岁5个月)

不是每个地方都有风,班级门口的风就很大。

——昊昊(5岁9个月)

风向标是告诉我们风的大小和位置的。

——汐汐(5岁8个月)

节气小诗会

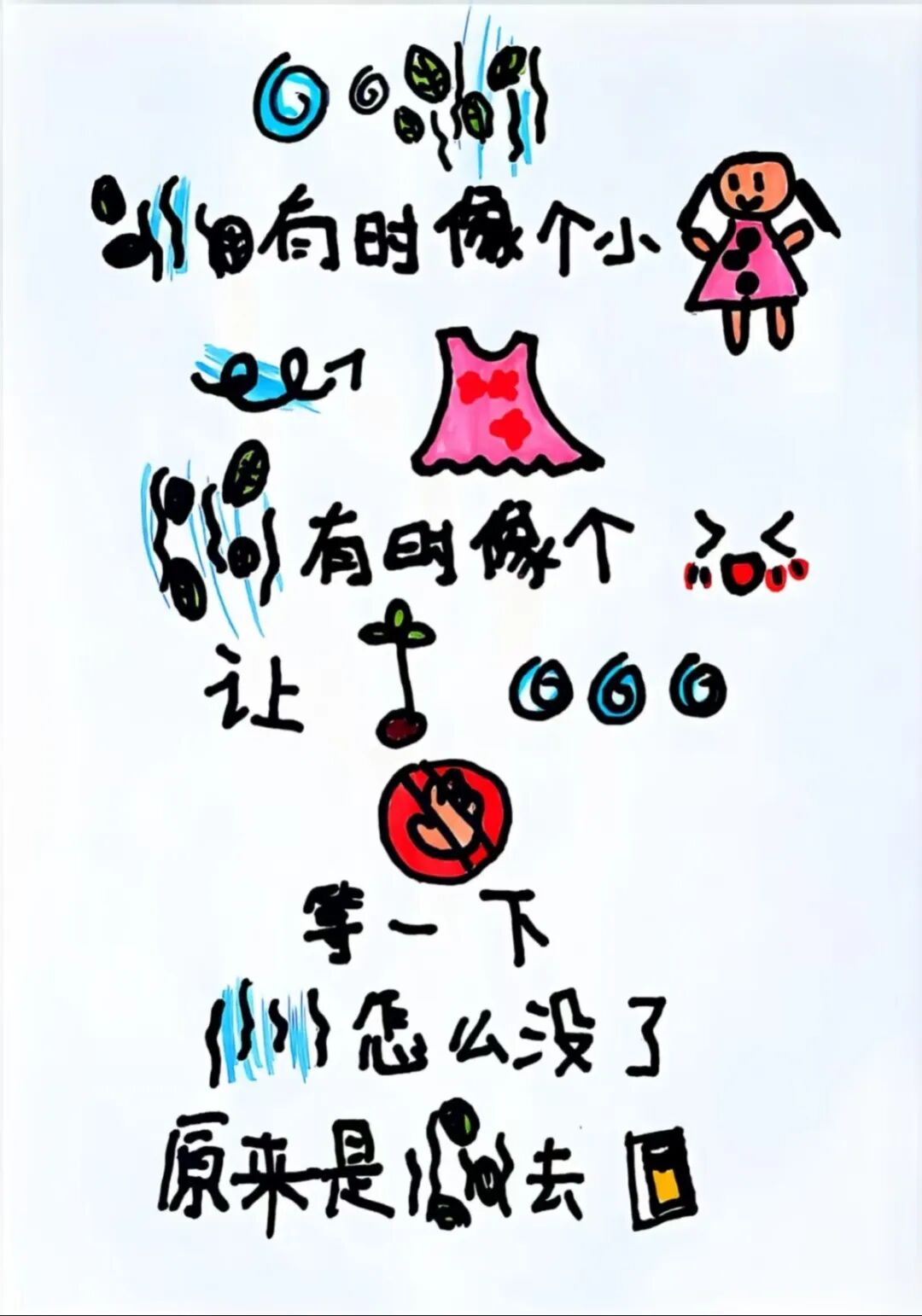

《转啊转的秋风》

秋风有时像个小姑娘

吹起了我的裙摆

秋风有时像个调皮鬼

让风向标转啊转

停停停

等一下

风怎么没了

原来是秋风去休息啦

——大三班全体幼儿

教师手记·关系建构

倾听与理解:

当第一个孩子惊呼道:“转了转了,风在这里!”时,我听见的绝不仅仅是一个客观的结果,我试着去理解他话语背后那个鲜活的世界——在他眼里,风与树叶从不是自然中静默的物件,而是有生命、会对话的朋友。我开始懂得他那份发现了自然奥秘的激动,在他们发亮的眼睛里看到了珍贵的东西——对万物有灵的深信与好奇,以及用最原始的诗意去表达风向标转动的喜悦。

回应与支持:

那就用想象去拥抱他们的想象吧!我笑着回应道:“是啊,风在哪儿呢?是风在挠它的痒痒嘛?”这句话让孩子们咯咯咯地笑的不停。“风怎么一会儿有,一会儿没有。”我们决定一起去找找,风还在哪里藏着。在行动前,我不仅让孩子带上风向标,还提供了纱巾、彩带。我说“让我们试试吧,看看风向标指的方向和纱巾飘的方向是不是一样。”

互动与生成:

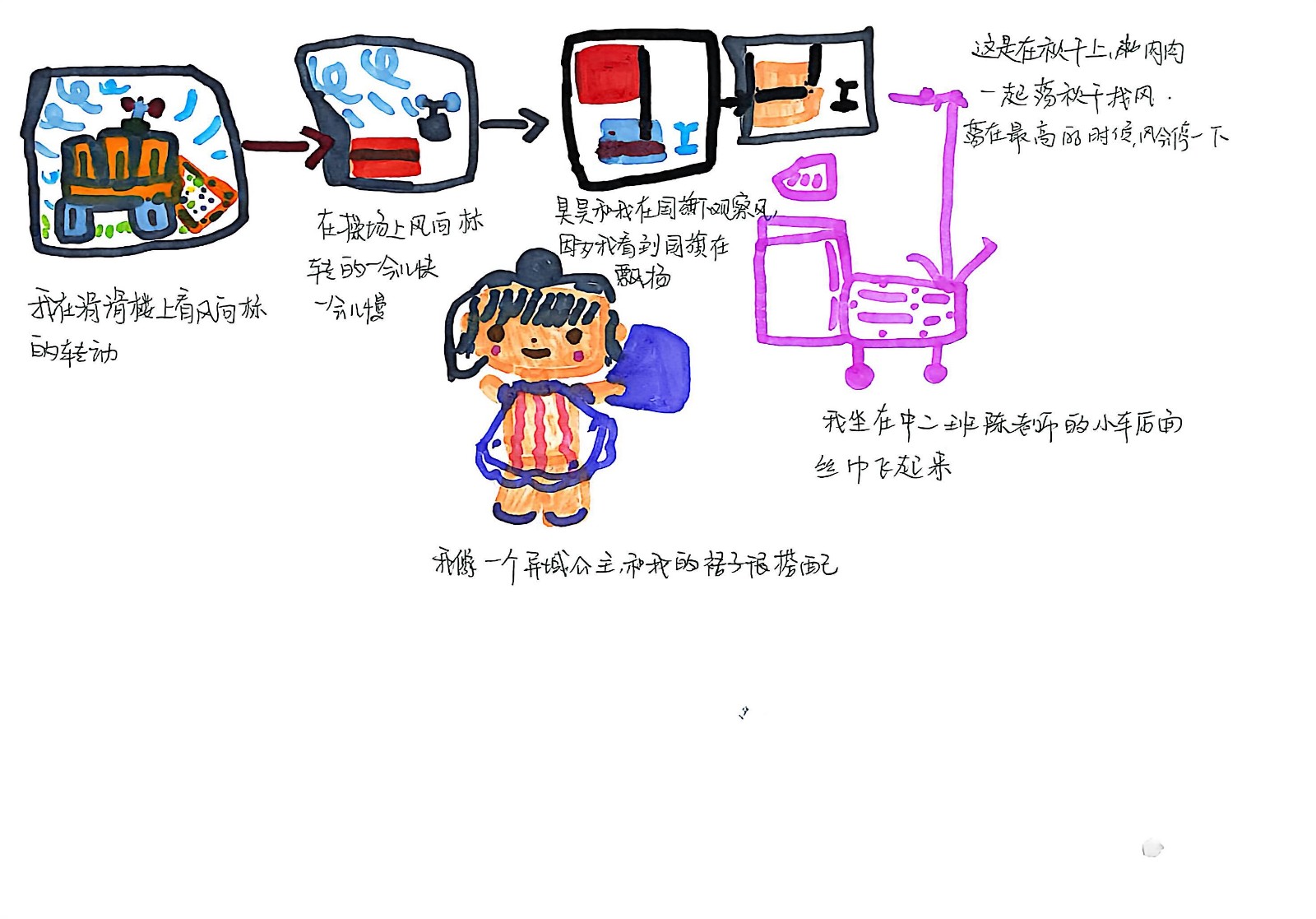

我们就像是一群探索秘密的伙伴,从幼儿园的桂花树到节气厨房的茅草屋,由班级门口的走廊至空旷的大操场,我们用脚步丈量风的轨迹。在桂花树下,我跟着孩子们一起蹲下来观察飘带摇曳的节奏;在茅草屋观察墙外的杨树林随风起舞。我们静静地、热烈地感受风的渐息,这些互动中生成的“风的地图”,完全来自孩子们的发现。

深度关系体现:

我俯身倾听每个孩子对风的独特解读。当小宇说“风是个调皮鬼”时,我读懂了儿童心中万物有灵的哲学;当诺诺发现“风会转弯”时,我感受到孩子对自然现象的敏锐捕捉。我理解这些稚语背后不同的生命体验,于是他们用日记认真记下自己的发现,让他们的思考都被看见、被珍视。

在这个白露时节,那些转动的树叶风向标,不仅指引着风的方向,更指引着我走进教育最本真的状态:不是灌输知识,而是守护童心;不是按图索骥,而是随风起舞。当秋风再次拂过孩子的脸庞,我知道,我们已经种下了一颗种子——那颗对世界永远保持惊奇与热情的种子。